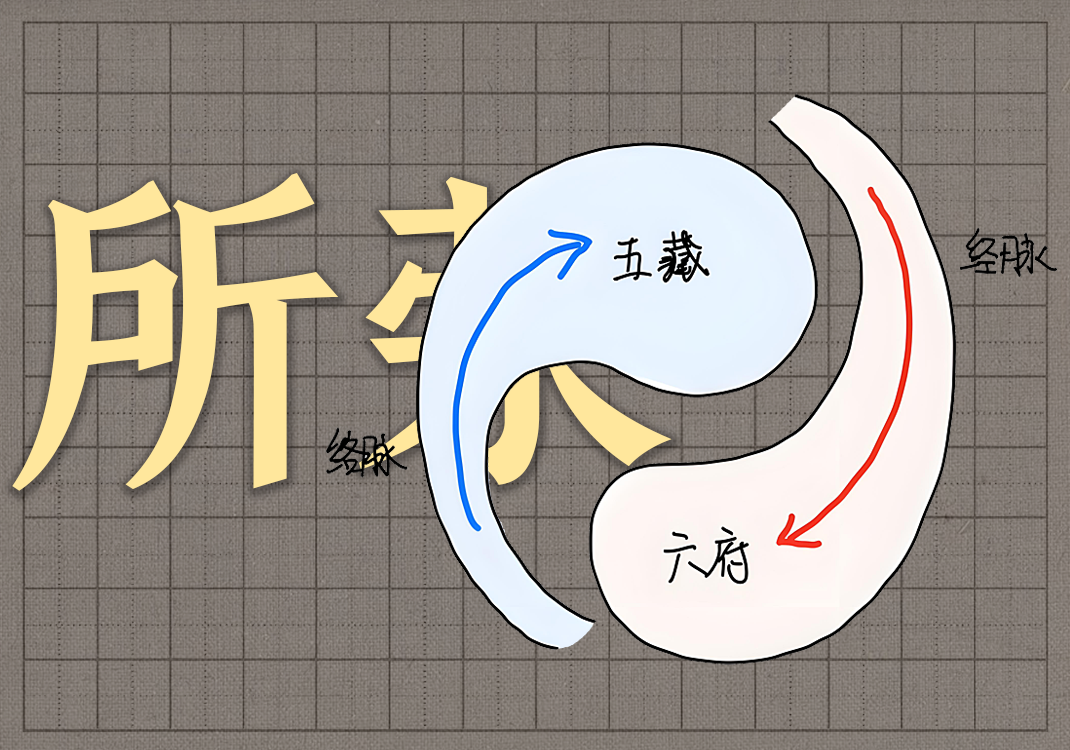

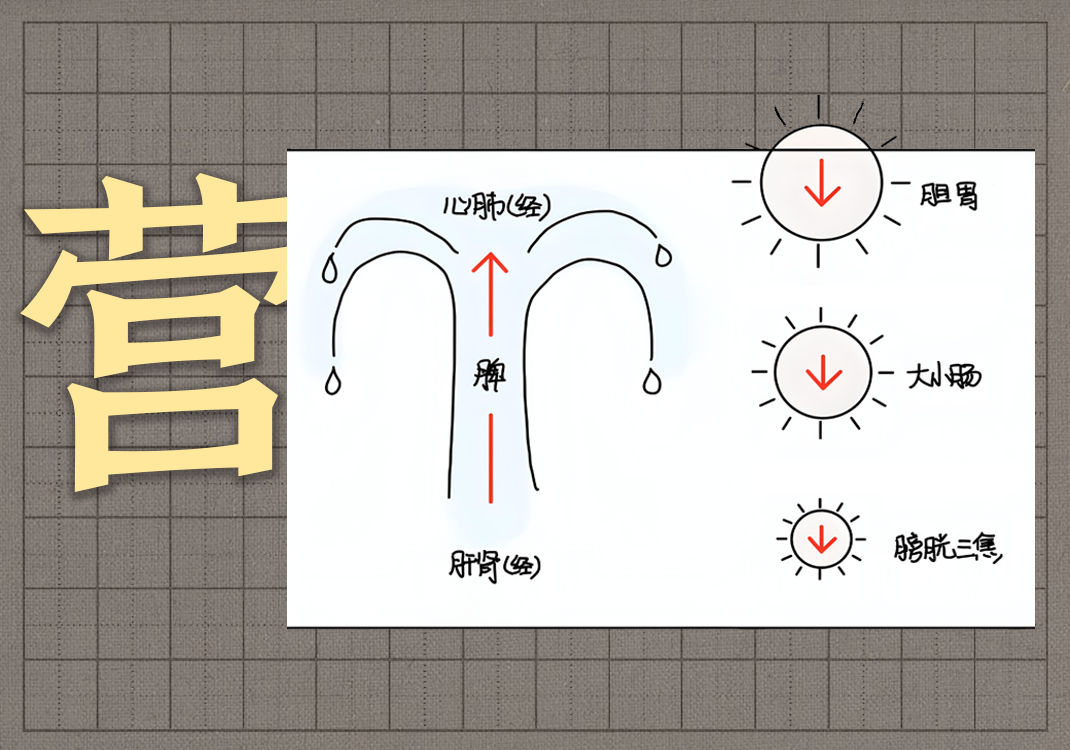

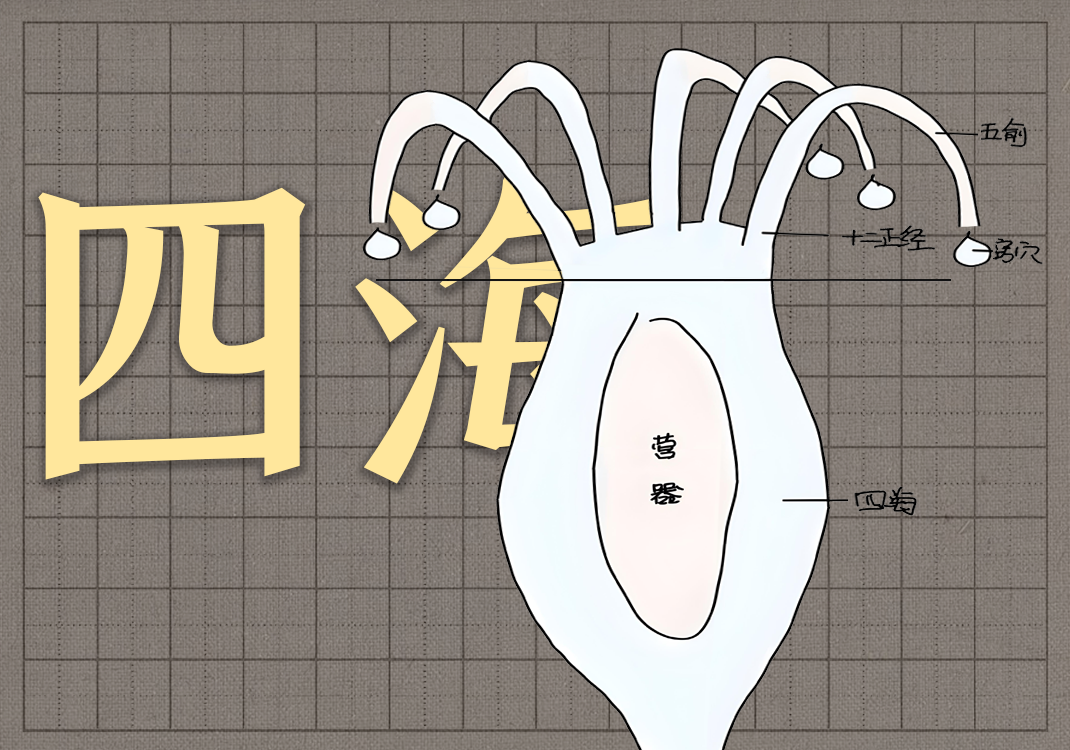

《终始》:说“阴者主藏,阳者主府,阳受气于四末,阴受气于五藏”,“府”为“阳”其“受气”于“四末”,那么什么是“受”呢?“受者相付也”“付者推予也”,推予代表达到“至高点”的二者相互挤压而下坠的状态。

![图片[1]-3营器之四末-善米](https://shanmi.site/wp-content/uploads/2025/01/图片1-41.png)

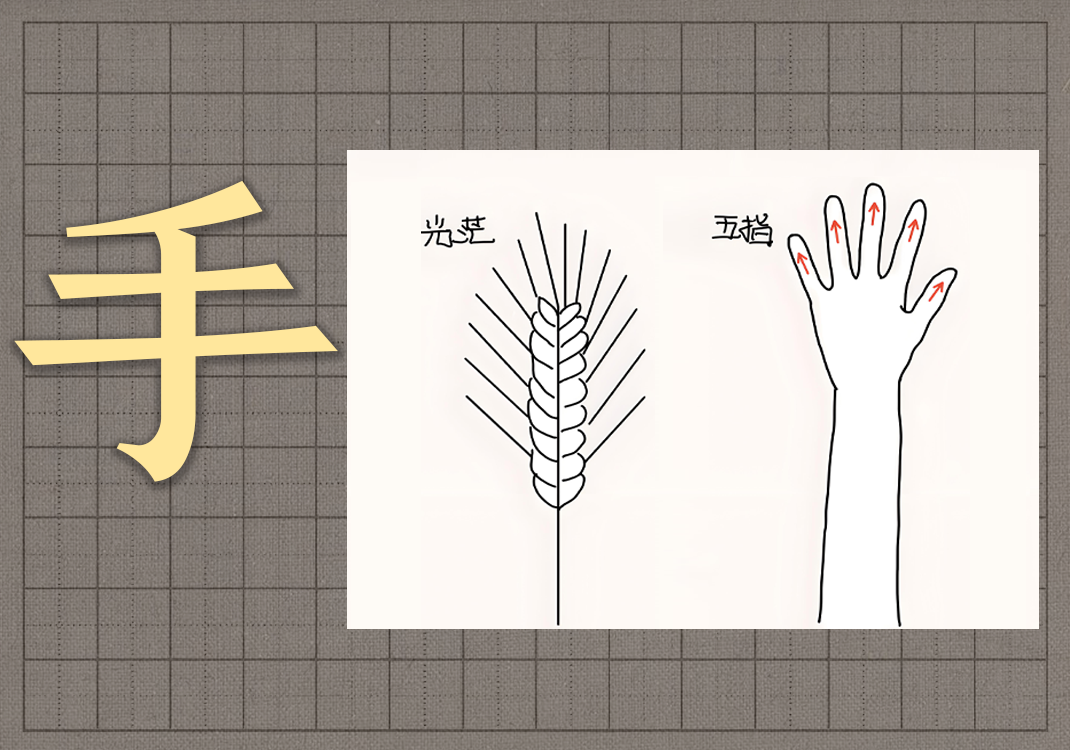

明白了“受”的含义。我们接下来继续看“末”又在哪里?“木者木上曰末。一在其上”,“木”下之“一”为“本”字,“木”上之“一”为“末”字,所以“末”为木下之“一”上升到“最高点”时的形态,那么这个“末”在人体又对应在哪里呢?

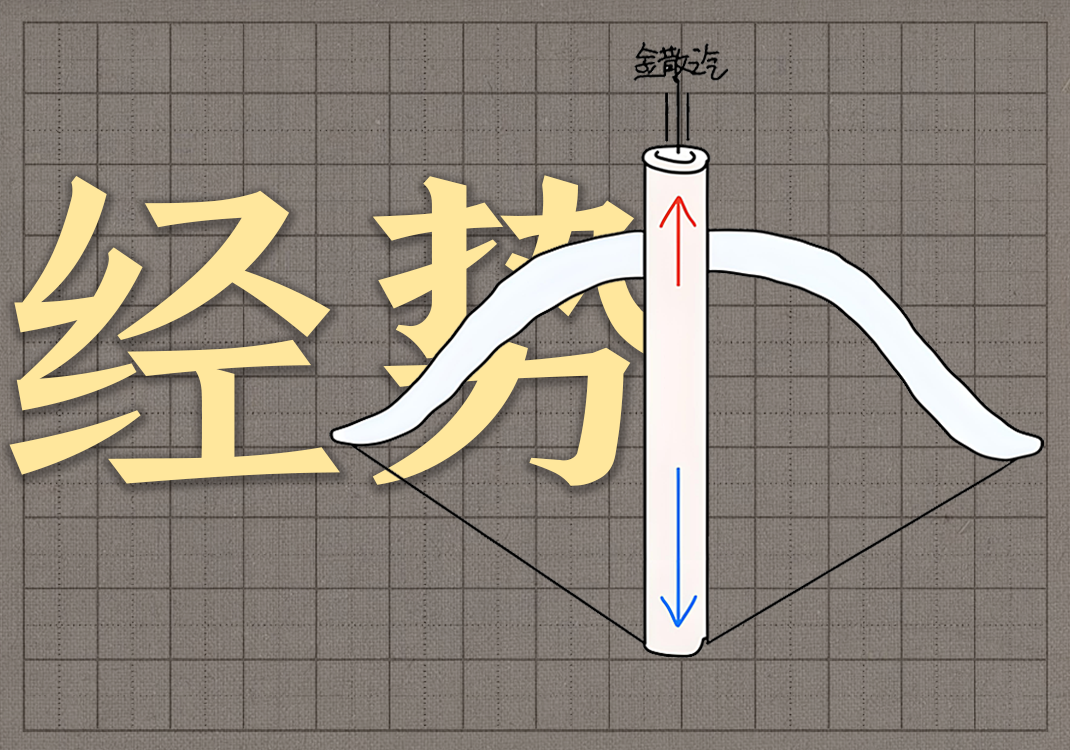

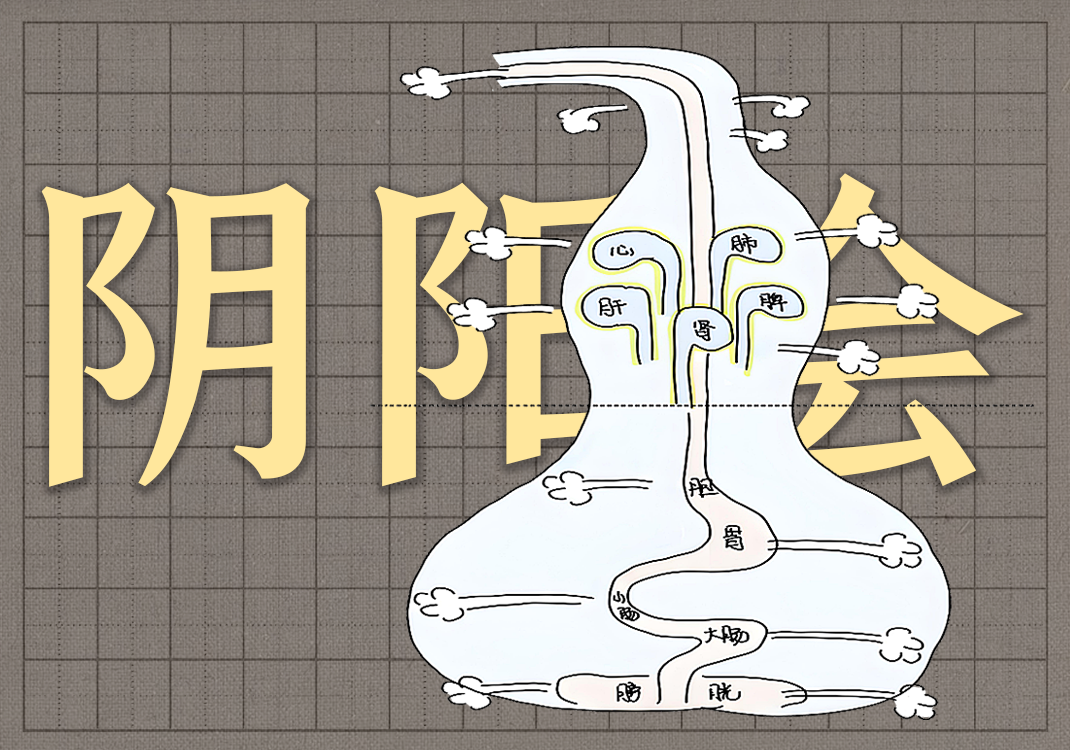

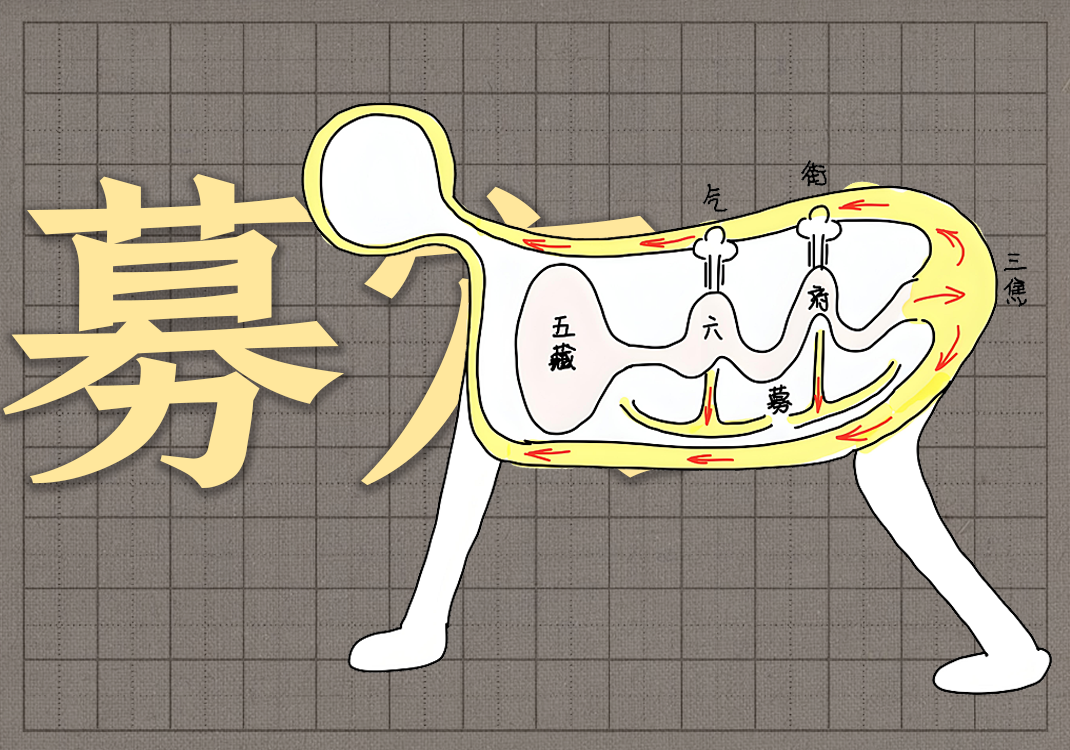

《调经论》说:“阳受气于上焦,以温皮肤分肉之闲。令寒气在外,则上焦不通,上焦不通,则寒气独留于外,故寒栗”,我们可知这个达到“至高点”的二者相互挤压而下坠的“气”它有一支在“上焦”,那么“上焦”的区域在哪里呢?

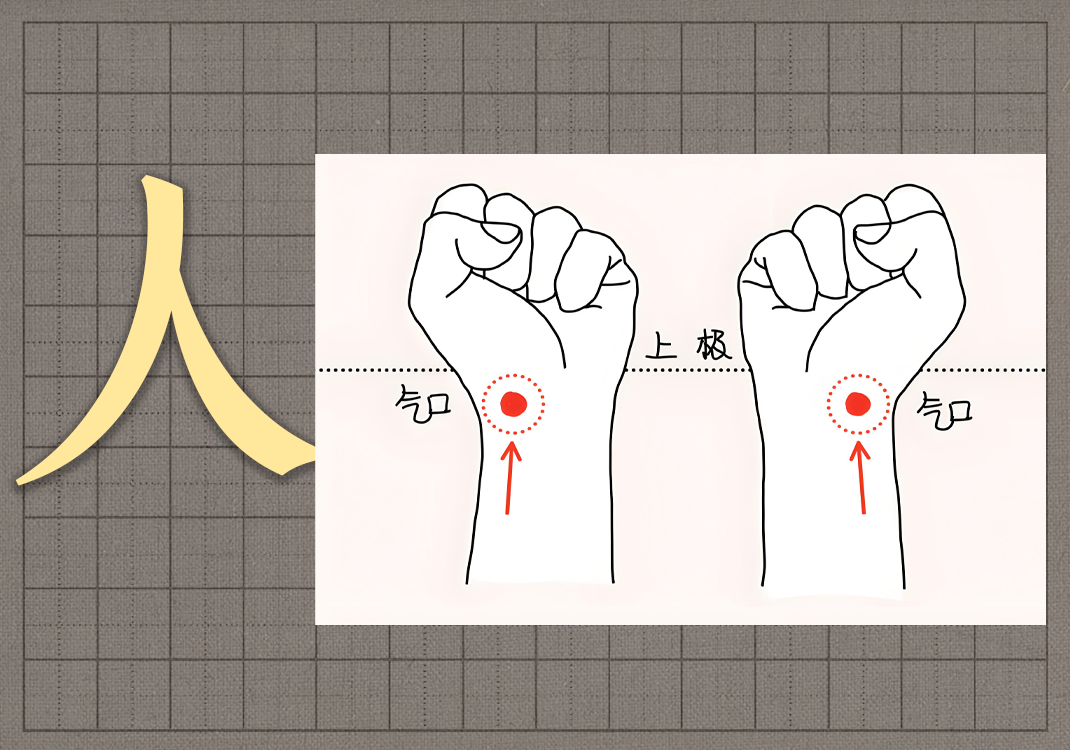

《营卫生会》说:“上焦出于胃上口,并咽以上,贯膈,而布胸中,走腋,循太阴之分而行,还至阳明,上至舌,下足阳明,常与营俱行于阳二十五度,行于阴亦二十五度一周也。故五十度而复太会于手太阴矣”。

![图片[2]-3营器之四末-善米](https://shanmi.site/wp-content/uploads/2025/01/图片2-34.png)

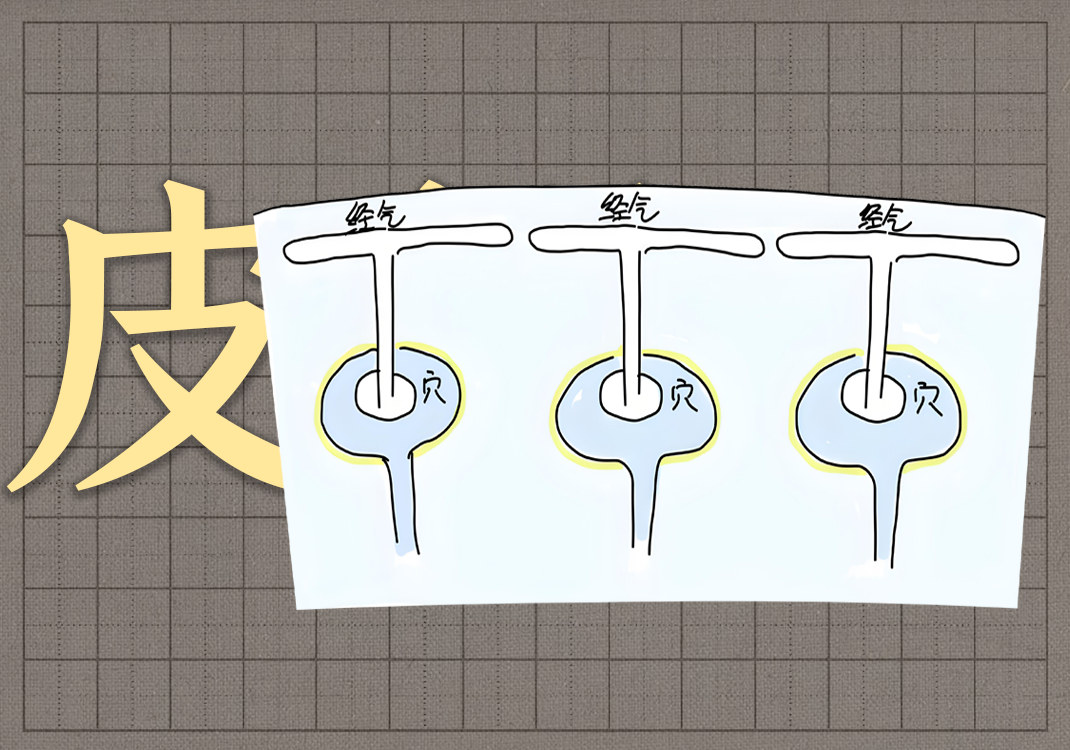

“上焦”出于“胃上口”,最高处可“并咽以上”,“并咽以上”也就说明它在“咽”这个附近开始出现“由上而平”的气流转变,因为此时的“并”为“上”的“结果”,由上面的原文可知,当“阳受气于上焦”之后,就开始“温皮肤分肉”。“皮肤”为“肺”之“充”,是人体的最外层主“器”。

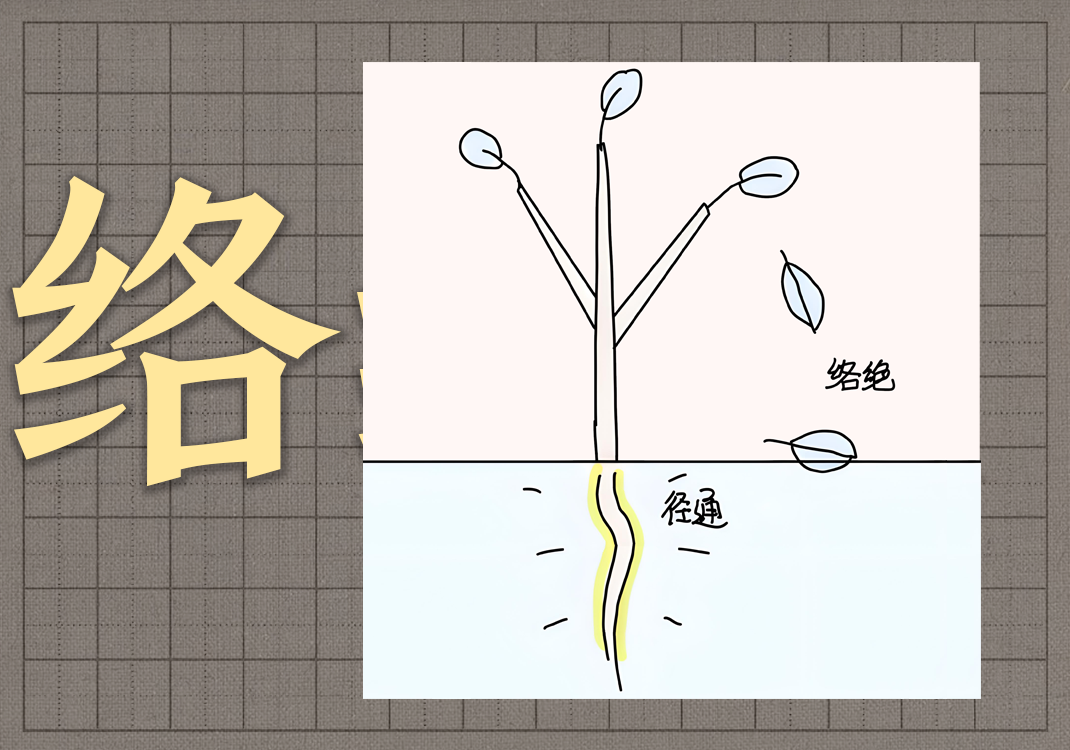

![图片[3]-3营器之四末-善米](https://shanmi.site/wp-content/uploads/2025/01/图片3-24.png)

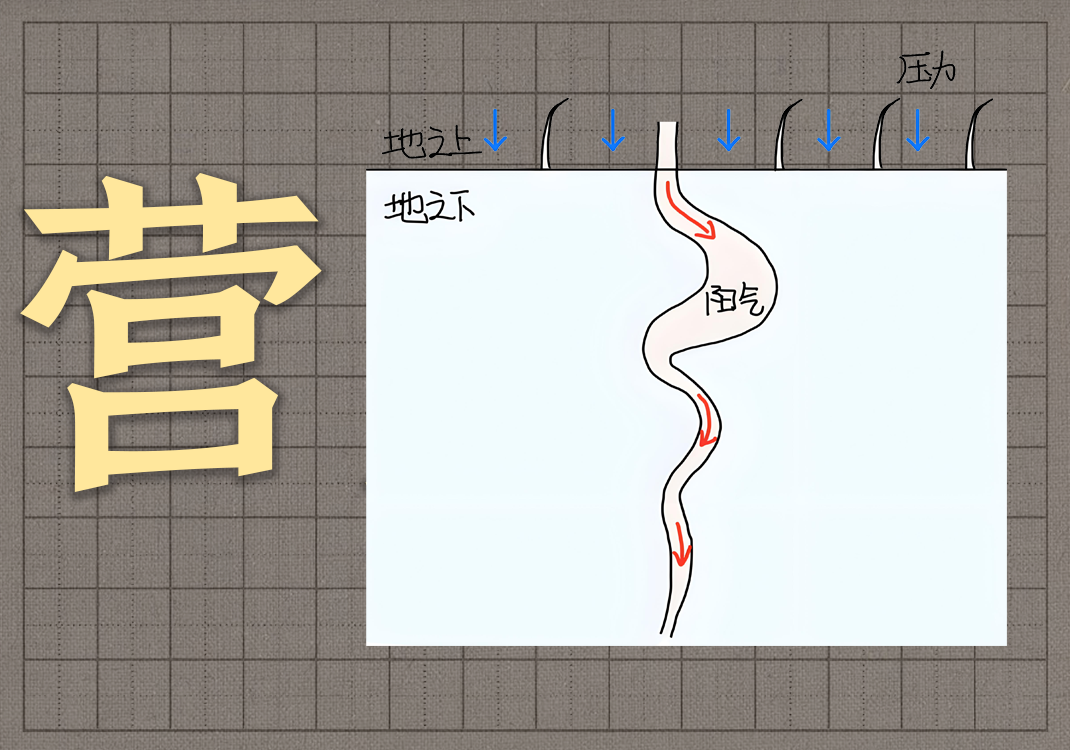

这个“器”就像一个还没有向里面“充气”的“气球”一样。“阳气”温皮肤分肉的过程,其实就像往“气球”里面充气一样,这个气如果充进去“太多”后,体表就会变得非常“胀满”甚至“坚硬”起来。

如果冲进去的“太少”后,体会就会变的“收缩”甚至“软弱”起来。所以《决气》说:“上焦开发,宣五谷味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是谓气”。《痈疽》说:“余闻肠胃受谷,上焦出气,以温分肉,而养骨节,通腠理”。

“气太多”后会郁而化“热”,“气太少”后会郁而成“寒”,这个体表的或“寒”或“热”取决于“上焦”是否“受气”。那么“上焦”究竟是在哪里“受气”的呢?它一定是上升到了“上焦”的“最高点”之后才能相互挤压而下坠。上焦的“最高点”我们上面已经明白了,它就在“咽”的附近。

由此我们可知“上焦”受气在“咽”和“阳受气于四末”的“源泉”之“荥输”同理,它们都属于“阳气”之“末”,“中焦受气”的“阳气”之末。因其在“三焦”这根消化管道之上,所以为“正气之阳”,“四末受气”的“阳气”之末,由于在人体相对躯体的“分肢”之上,所以为“直气之阳”。

暂无评论内容